“Carrie & Lowell” de Sufjan Stevens cae dentro de esa larga lista de obras que, de una u otra forma, sintetizan la sentimentalidad de una generación. Tras una década de su publicación, el artista estadounidense relanzó el disco en una versión aniversario, compuesta por las canciones originales, el álbum de demos y outtakes lanzado en 2017, “The Greatest Gift”, y las composiciones de la banda sonora de la película de Luca Guadagnino, “Call me by your name”.

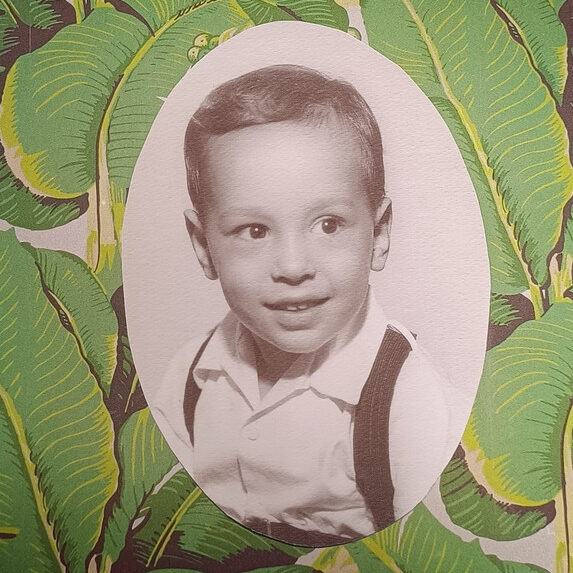

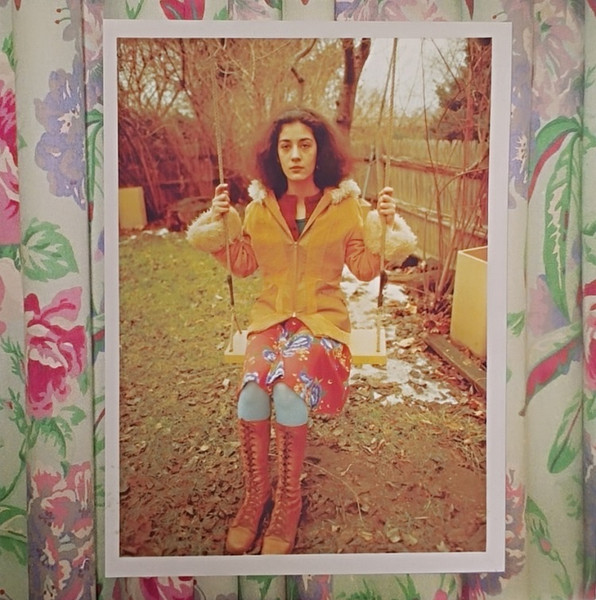

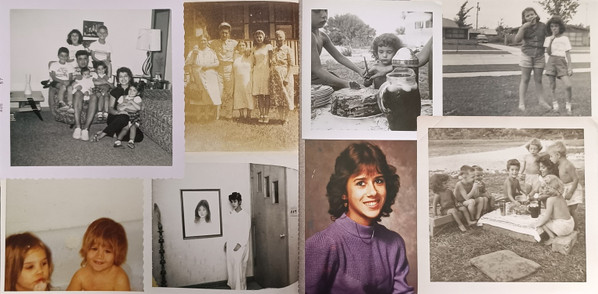

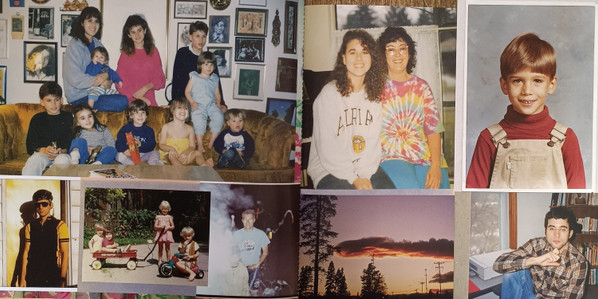

Como bien se sabe, “Carrie & Lowell” está inspirado en la muerte de la madre de Stevens, Carrie, y en los infantiles veranos que pasaba con ella y su marido, Lowell, en un pueblo de Oregón llamado Eugene. El sonido del LP es vetusto y elemental: la mayoría de las canciones cuentan con pianos lentos y pesados, o dulces y maravillosos arpegios de guitarra, y casi siempre acaban en sintetizadores y orquestaciones etéreas. La música converge con sus letras en un barro folklórico que alarga la temporalidad de las palabras y las dota de un significado que excede a la misma voz de Stevens. Sus temas son la niñez, el abandono, la deserción, la cobardía, la crueldad y, por supuesto, la muerte de Carrie, pero también la de los héroes, casi como si todo el álbum se narrara en las inmediaciones del funeral de Dios. Porque si “Carrie & Lowell” se ha convertido en un ícono generacional, no lo es por ser una pieza que orbita a la muerte, sino porque la sitúa como secundaria respecto a un problema de mayor gravedad: el del tiempo.

La muerte en Carrie

De ‘Fourth of July’, canción ubicada en el centro del álbum, la muerte hace su imperio. Aquí, está narrada en primera persona: habla Carrie, agonizante, que la tiene creciendo dentro de sí, y habla Stevens, trémulo, que la tiene frente a sus ojos.

Sentada en la cama con una aureola sobre tu cabeza,

¿todo eso era un disfraz, como en la secundaria?

Ahí, todo era ficción, futuro, predicción,

y ahora, ¿dónde estoy, mi fuente menguante?

Fourth of July

En la habitación del hospital, el tiempo se siente extranjero, impostado. Carrie encarna a la muerte, la hace avanzar dentro de ella y la hace hablar con Stevens:

¿Y si miramos a la luna, hijo, por qué llorás?

Aprovechá tu vida mientras todavía abunde,

mientras sea luz. Ya dijiste suficiente,

mi halconcito, ¿por qué llorás? Decime,

¿qué aprendiste del incendio de Tillamook

o del cuatro de julio? Todos vamos a morir

Fourth of July

Stevens parece unirse a Carrie en aquella afirmación, y la voz repite ad infinitum: «todos vamos a morir». La nueva mezcla del tema (la versión 4) que cierra el disco aniversario, agrega casi diez minutos instrumentales a la fórmula original, ahora calmada sobre un piano agudo. La atmósfera etérea a la que la canción asciende integra la lágrima y el baile, casi como si Carrie (y con ella, la muerte) se nos metiera entera por los oídos. Rápidamente, la afirmación que antes convocaba al dolor y se cantaba con pesar, ahora se vuelve vehemente: ¡Sí, todos vamos a morir! ¿Pero de dónde proviene esa celebración, casi dionisíaca, del dolor?

Debemos decir que ‘Fourth of July’ es un flashback, porque, para el inicio del álbum, mismo desde su primer verso, Carrie ya está muerta.

Razón de mi silencio, puedo escucharte

Fourth of July

La muerte de un otro nos revela que nosotros moriremos también, pero que jamás lo experimentaremos en primera persona. Al paso del tiempo se le abalanza el de la muerte que, sigilosa, va ganando la carrera; pasa por delante nuestro y trabaja en silencio, mientras los muertos hacen ruido y cavan las tumbas hacia su olvido. Nosotros los vemos porque todavía vivimos, y, si vivimos, es porque todavía tenemos tiempo. ¿No es acaso ese el sustrato fundamental de la vida humana? ¿No muere uno sino cuando deja de tener tiempo?

“Carrie & Lowell” es una cadena de revelaciones dionisíacas: el dolor revela el tiempo; el tiempo revela a la vida. Este nudo que traza su música parece ser solo un índice natural de su paso, y por eso parece repetir una y otra vez «sobrevivir». Es el mismo dolor de un ceibo que, para extender sus ramas, debe romper las células que limitan su piel: una ambición por sobrevivir a pesar de.

Bajo el velo de las grandes máscaras,

¿cómo he de vivir con tu fantasma?

The Only Thing

¿Qué es «sobrevivir»? ¿Qué implica y qué relación guarda con el mero «vivir»? ¿De qué manera la vida «abunda»? En “Carrie & Lowell” está claro: «sobrevivir» es continuar encadenando vivencias. ¿Y qué son éstas sino esas experiencias de tiempo, construidas a partir de todo lo que sentimos y percibimos? La voz del álbum desea perdurar, y para ello se fija en el dolor: revela cómo lo ata a la vida, le muestra su irremediable destino funesto, pero también la renueva aquí y allá, una y otra vez.

El barro folklórico

“Carrie & Lowell” hace un terrible descubrimiento y se apoya sobre él. Es lo que ya había atormentado a Heráclito de Éfeso: que existimos porque somos tiempo, que de esa materia deleznable fuimos hechos. ‘Death with dignity’, la primera canción del disco, da cuenta de qué significa morir en este universo:

Sí, todo camino lleva hacia un final

Tu aparición me atraviesa entre los sauces llorones:

cinco gallinas rojas; nunca nos verás otra vez

Death with dignity

¿Qué es un fantasma sino tiempo sin cuerpo? Carrie murió ante sí misma, pero no ante nosotros, porque mientras nosotros hagamos tiempo y pensemos en ella, en nuestra cabeza, seguirá siendo. Pero, en ese movimiento, vivirá siempre de prestado: Carrie nunca nos verá a nosotros otra vez, aunque nosotros sí a ella. Los muertos habitan nuestros recuerdos y nuestros sueños, hacen ruido y nos roban tiempo; nosotros sobrevivimos porque somos de ese tiempo elemental, como pequeñas implosiones que vagan de una a otra vivencia.

Heráclito decía que nadie puede bañarse en el mismo río dos veces; que a los que se bañan, les vienen aguas y más aguas. Es cierto, las aguas cambian, pero, a su vez, el cauce permanece: en el Río de la Plata, las aguas nunca son las mismas, pero nosotros vemos el mismo río y conjuramos en secreto el error elemental de Juan Díaz de Solís, formulamos siempre el mismo escondite de Colonia. Y, ¿qué fuimos?, ¿qué dejamos de ser cuando cambiamos?, ¿qué somos ahora?

La imagen del río heraclíteo ilustra esta identidad inestable, la fricción interna de la que estamos hechos. Las aguas pasan y el río nunca es el mismo, pero para nosotros, de alguna forma, lo es. Después de todo, Heráclito decía que el cosmos estaba compuesto de fuego, y que su naturaleza era la de una armónica desarmonía: la fricción entre ser y ya no ser, ser esto hoy y ser aquello mañana, estar aquí y luego dejar de estarlo. Pero siempre ese río, que renueva sus aguas, se revela como un mundo que dice ahora, y ahora, y ahora, y ahora.

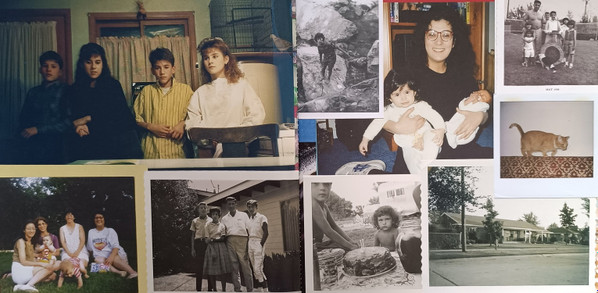

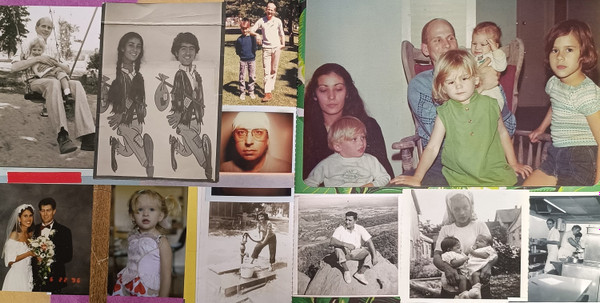

“Carrie & Lowell” hace del tiempo su tema principal y lo hilvana en la formulación de un paraíso perdido: la infancia en Eugene. La imagen es heraclítea; el paraíso es un barro claro, y las impresiones son oscuras y confusas. La voz se deja adivinar como un hilo extendido e internamente cambiante, externamente siempre el mismo, que se embebe de misticismos y tradiciones, personajes y fábulas ajenas, para construir identidades más trascendentes. Stevens busca consolidar la experiencia en una repetición: yo, amado, como Hefestión; yo, en lamentos, como Dido; yo, Pegaso, nacido de la sangre de Medusa, criado por las Musas; vos, bajo esta luz, como Poseidón; vos, hacia el sol, como Ícaro; yo, hijo de Carrie, en una tierra de maravillas.

Parque Esmeralda, maravillas incesantes

Eugene

Quizás por eso sus ritmos sean tan paganos y hablen de un tiempo antes de la conquista. Carrie y Lowell, invocados en el primer verso del disco, hablan como fábulas, piezas de un tiempo bíblico y mitológico, antiguas verdades retenidas, pinceladas del mítico Eugene. Ellos perduran, mientras que Stevens comprueba que existieron. Son como un barro de tradiciones: traen noticias de otros tiempos, dan cuenta de nuestra pertenencia a una historia, de la confabulación de los mitos por los que habitamos el mundo. Homero invoca a las musas que hablarán por él al comienzo de su Ilíada, y Stevens, desde esas primeras palabras, hace lo mismo.

La versión aniversario incluye un demo de ‘Should have known better’ que tiene, por cierto, un espíritu aún más jovial que el de la versión original. La canción toca el arrepentimiento, cierta imaginería de la infancia, el misterio de su repetición, y termina con una coda vitalista en la más profunda de las tristezas. Y es aquí que las fábulas clavan sus estacas, porque el tiempo se revela ya no como sucesivo, sino como simultáneo.

No retrocedas, atrás no queda nada

Should have known better

En “Carrie & Lowell”, el pasado está implicado en el presente, y el futuro es un gran imán, que cuando engancha su propio tiempo, no puede sino adherirse a él. Cuando decimos, sentimos y experimentamos, nuestras existencias tienen una historia que las llena de sentido; cada sensación tiene su tradición y se enraiza en el barro folklórico al que pertenecen. Así, cada momento se confunde con otro, y ya no estamos aquí, sino aquí y en Eugene a la vez. Louise Gluck decía que miramos al mundo una sola vez, en la infancia, y que el resto es memoria; Stevens hace de esas primeras maravillas de su infancia su mundo, a las cuales atará para siempre sus vivencias.

¿Debería arrancarme ahora mismo los ojos?

Todo lo que veo, de alguna forma me devuelve a vos

¿Debería arrancarme ahora mismo el corazón?

Todo lo que siento, de alguna forma me devuelve a vos

The Only Thing

Eugene es un pozo hondo, en cuyo fondo resplandece un espejo. Nosotros existimos en la fricción entre esta individualidad que experimenta un ahora y una comunidad que se realiza en palabras y ritos, sentimientos y significados transversales. Stevens está remitido a la sangre de Carrie, su Medusa; de aquí la infancia, su proveniencia, la repetición de los amantes y nuestras identidades, como puras reescrituras.

En una odisea temporal

“Carrie & Lowell” es una rememoración mítica que se abalanza sobre el tiempo y deja atrás formas absolutas de ser, donde la existencia se torna atemporal. Que la muerte aparezca subordinada al tiempo no es anecdótico, así como tampoco lo son los constantes ríos y las crisis de fe.

Señor, ya no creo más,

ahogado en aguas con vida,

(…) Ahora mi cauce se secó,

¿no encontraré a otro?

Mystery of Love

Cuando Dios murió, arrastró consigo las grandes idealidades que normativizaban nuestras existencias y funcionaban como parámetros universales de ellas: la Verdad, el Bien, la Justicia, el Amor, los grandes Héroes. Nuestras generaciones son fruto de esta falta de absolutismos. Está diseminada en nuestra cotidianidad: en la relación entre la economía y la cultura, en los signos epocales, en nuestras preguntas existenciales, en las unidades que conforman nuestro mundo social, como la familia, la escuela o el matrimonio; en la inversión, en fin, bastante generalizada de los valores. Los grandes dispositivos que formulaban nuestras vidas hacia una atemporalidad han perdido su fortaleza. Tómese como ejemplo al matrimonio: el sacerdote decía «hasta que la muerte los separe» e imantaba nuestra vida hacia la muerte, desterraba del campo afectivo el problema del tiempo. La reaparición de diversas formulaciones del amor, e incluso la posibilidad de acabar con el matrimonio mediante el divorcio, reinstaló al tiempo como problema y limitó las experiencias absolutas, que se daban a la orden del estar-muerto-en-vida.

En este mismo jaque de sentidos se encuentra “Carrie & Lowell”: los absolutos están sensibilizados y temporalizados, tal como Stevens habla de su relación con Dios; incluso por momentos, su vínculo con Jesús parece más la de un amante que la de un creyente, como en ‘John my beloved’. Vitalizar esos absolutismos es volverlos un hilo narrativo más entre muchos otros posibles; si el amado permanece así de divinizado, es porque el Absoluto está resquebrajado, no porque brille de entereza. A lo largo del LP, Stevens moldea el barro folklórico, se apropia de la trascendencia y construye, en el impulso humano hacia lo divino, otra manera de ser espiritual, donde Dios, el sexo y el homoerotismo están decididamente unidos.

¿Qué haremos, en fin, con tanto tiempo, con tanto «nosotros»? Al ponerle tiempo a nuestras ideas, Stevens las historiza; en el devenir, revela la belleza de lo imperecedero: aquí, en su mundo y en el nuestro, todo es agua y tierra, todo tiene tiempo: incluso el amor, incluso Carrie, incluso la muerte. Stevens les da voz a sus personajes, sus pequeños dioses, sus mitos fantasmagóricos, porque darles voz es darles palabra, entonces tiempo y luego vida.

Sé mi respiro, sé mi fantasía

Should Have Known Better

El disco cierra con una última fábula, que construye un final quejumbroso y solitario: Carrie y Lowell se funden en un paisaje, y el paisaje se disuelve en el ruido de unas olas. Stevens contó del día que unos nenes de Oregon volvieron de unas minas con un balde azul lleno de oro. Nadie sabía quién se lo había dado ni de dónde lo habían sacado; su origen permanecía oculto. Los versos nos dicen que ese balde los desdeña, pero que también los mitifica. Es como esas voces que le roban la lengua a Stevens y lo hacen brillar como el cielo de un cuatro de julio: siempre distinto, siempre el mismo. Están en los trances rapsódicos de sus paisajes lumínicos, en los coros confusos que amplían su oscuridad.

Como la muerte, hay algo de la experiencia que nos pertenece y un fundamento último que nunca podremos experimentar, que tal vez nunca sabremos siquiera si acontece. Es seguro que del barro folklórico surgen nuestras experiencias, los nombres que le ponemos a lo que sentimos, las marcas por lo que los formulamos. Son los mitos, nuestras identidades, los relatos con los que cargamos; son las palabras de Carrie y Lowell. No hay nadie como Stevens para recuperar ese oro y arrojarlo, casi desprevenidamente, sobre las fuentes de nuestro tiempo.