The Stone Roses fue como una estrella fugaz, nos encandiló brevemente antes de perderse otra vez en las inmensidades del cielo y dejarnos con la incertidumbre a flor de piel. La banda británica conformada por Ian Brown, John Squire, Mani Mounfield y Alan Wren salió a la escena en mayo de 1989 con su disco homónimo, “The Stone Roses”, una oda a la arrogancia egocéntrica que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los álbumes más aclamados del rock británico.

A finales de los ochenta, con The Smiths en pleno proceso de separación y New Order tambaleando por los proyectos paralelos de sus integrantes y la ya masticada muerte de Ian Curtis, las señales invitaban a buscar sonidos que agudizaran los sentidos por la droga en sangre. Ahí, The Stone Roses emergió con una propuesta que mezclaba lo psicodélico y lo bailable de manera tan armónica que reunía todas las características para ocupar esa parcela que se estaba desocupando y, a la vez, guardando para una banda que realmente la mereciera.

Después de su explosiva salida a la cancha, los Stone Roses fueron rápidamente catalogados dentro del madchester, un movimiento que ponía el foco no sólo en las formas de vestirse o de sonar, sino en dar respuestas a aquellos jóvenes llamados a insertarse en un engranaje laboral precarizante que les imponía una vida puramente funcional (en criollo: donde trabajas o sos un residuo). Ante los grises, actuó el arte para imponer color y en su amplia gama de manifestaciones, funcionó de salvavidas para que una sociedad que se regocijaba en la normalidad y la estigmatización se permitiera vivir el espectro social más excéntrico y colorido, donde se retomaba el ímpetu por volver a decir.

Si bien esta revolución juvenil encuentra sus orígenes de la mano de bandas como The Beatles y The Who a mediados de los 60, es para finales de los 70 que encuentra su génesis contestataria con Sex Pistols, y la fuerza materializada en los 80 con New Order. Estos últimos, fueron quienes después de la revolución que significó Joy Division le dieron una nueva impronta a la identidad de Manchester, con sonidos post-punk, new wave y synth-pop, dando pie así a una nueva ola contracultural proletaria para los que se sentían tirados en la banquina.

Una década más tarde, The Stone Roses fue una de las bandas que encabezó este movimiento impulsado por la epifanía del post-punk, el indie, la llegada de las raves, el acid house y el auge de la estética mood baggy, donde lo holgado y la irreverencia estética y actitudinal eran lo que le daba identidad a la juventud. En un contexto de vorágine constante pararon la pelota con el pecho, marcaron su impronta y al son de «I DON´T HAVE TO SELL MY SOUL» tuvieron el tupé de posicionarse entre bandas de renombre como Oasis o Blur, porque ante y contra todo: sabían que tenían con qué.

Después de editar algunos singles, en 1988 y con ganas de pulir el concepto se ponen a trabajar con John Leckie, un minucioso nato que había trabajado con bandas como Pink Floyd, XTC y Magazine, entre otras. Leckie fue la pieza clave para gestar al homónimo perfecto: un álbum que acierta en el track by track porque equilibra los momentos de manera armónica y orgánica, generando planos musicales dignos de ser escuchados en orden, donde confluyen lo melódico meloso más manchesteriano con la intensidad bailable en grados excéntricos de una manera muy propia.

Desde el comienzo las intenciones son claras y se ven acompañadas por sonidos creados a medida para la pauta lírica. ‘I Wanna Be Adored’ inaugura el disco, con un Ian Brown que implora a gritos atención desde la arrogancia absoluta de asumirse merecedor de esa devoción que reclama. Toda esta oda lírica funciona dentro en una atmósfera musical magnética que permite la inmersión psicodélica, que minuto a minuto se hace más intensa y ansiosa. El tema termina con la oración “I gotta be adored” (debo ser adorado), que soslaya temáticamente la impronta: hay que ser famoso y estar dentro.

Todo va así, cada momento clave del álbum encuentra su complementariedad en el encuentro con otro, y de esa manera se van entrelazando líricas y sonidos incandescentes para construir lo que se puede catalogar como la oda a la existencia más shiny de los últimos años. Gran ejemplo de esto es la partida de ‘Waterfall’, hasta llegar a ‘Don’t Stop’ (que es ‘Waterfall’ versionada y adaptada a otra letra), donde la banda se entrega a una experimentación psicodélica que les permite imponer su sello sin limitarse a repetir recursos. Otro gran momento es el que se construye con la triada de canciones finales, ‘This is the one’, un tema que acrecienta con el correr de los minutos, poniendo la emocionalidad a flor de piel y encontrando el éxtasis en la seguidilla de temas ‘I am the resurrection’ y ‘Fools gold’. Finalmente, la cereza del postre es ‘(Song For My) Sugar Spun Sister’, que se planta como una oda a la percepción minuciosa e inmersiva de aquel al que se ama con locura.

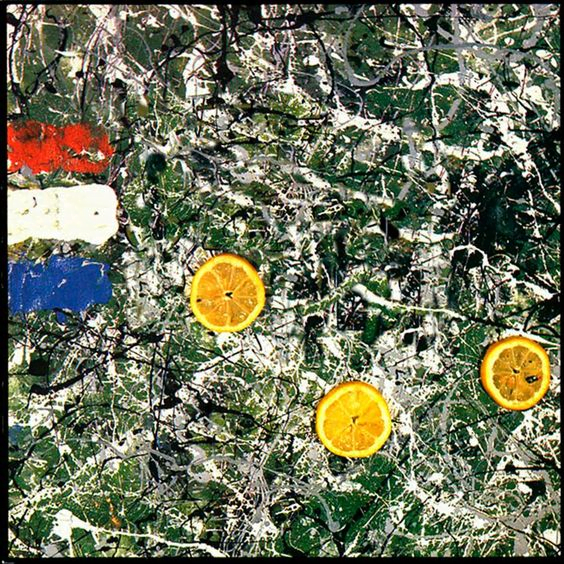

La autenticidad de los Stone Roses se extiende por toda su obra, incluyendo también el arte de tapa. Este fue producto de la subjetividad del mismo Squire, su guitarrista, que para este trabajo se inspiró en los disturbios de París en mayo del 68, donde los manifestantes usaban limón para contrarrestar el gas lacrimógeno que les tiraba la policía para reprimirlos. Squire tituló a esta obra con el mismo nombre del tema, Bye Bye badman.

Plantando una visión diacrónica desde sus comienzos hasta ahora, es inevitable ver que The Stone Roses responde a una retórica circular que asume la culminación de los tiempos. A trece años de su fundación, Reni, el baterista, se fue del grupo, unos meses más tarde ya se hizo oficial que se disolvía la banda. Supieron bajarse del barco a tiempo. Cuando lo que representaba ya no lo hace y sabiendo que la fórmula que les dio el mítico primer álbum ya no estaba, doblegarse ante técnicas de RCP para mantener vivo al proyecto resultaba en vano.

La búsqueda de nuevas fórmulas y reemplazos para dar solución a bajas indispensables es moneda corriente en el rock, gran ejemplo de ello son los Pixies con la salida de Kim Deal o los mismos Pink Floyd con la salida de Syd Barrett y la pronta incorporación de David Gilmour. Pero los Stone Roses no se arrodillaron ante las necesidades, desde el primer momento reconocieron que tanto como los vínculos y los momentos, cada proyecto cumple su ciclo, y como su búsqueda siempre se basó en crear un sonido auténtico que los identificara, lo más fiel era desenchufar guitarras cuando la línea fundadora se desarmara.

Por donde se lo mire, cinco, diez o treinta y cinco años después, el legado de este álbum es inconmensurable y totémico para el movimiento que comenzó en Manchester y luego se expandió a todo lo que vino después. Si bien The Stone Roses editó el sucesor “Second Coming” en 1994 y se separaron en el ‘96, este homónimo brilla por sí solo y por esto resurge todo el tiempo, es el dato al que nos remitimos una y otra vez porque condensa el espíritu de una época y el sonido de un momento clave y específico. Porque la unión de The Stone Roses, por muy dramática y efímera que haya sido, es una fiesta de piezas sueltas de un rompecabezas que encontraron su mitad en la unión y potenciaron sus individualidades al crear un álbum mítico para la historia del rock.