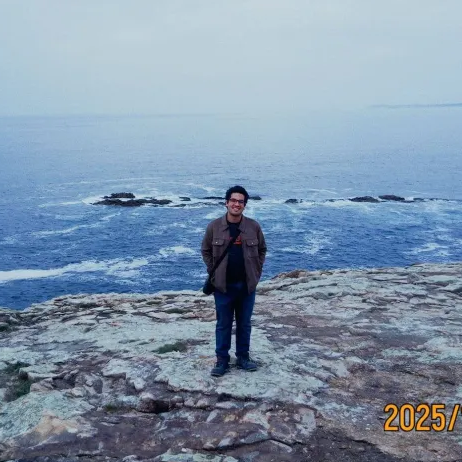

Hay músicos que no componen canciones, sino que reconstruyen geografías. El Café Atómico, artista venezolano residente en Uruguay, es uno de estos. Su obra funciona como una deconstrucción de un mapa de paisajes internos: toma ecos palpables, samples de la cultura popular y melodías deterioradas físicamente para fundirlos en una abstracta y perturbadora belleza. Al ser un constructor, no hace su música para que sea escuchada, sino para que sea habitada; sus composiciones materializan la nostalgia de una tarde de calor en Barquisimeto con la estática de una radio como banda sonora.

Esta búsqueda ecléctica ha definido su trayectoria desde su debut en 2019 con «Thompson 65«, un álbum de rock que, según su propia sinopsis, proviene de un «futurismo post-apocalíptico del año 3000». Bajo otros alias como Cactus Frank o Malibu Saturn, ha seguido explorando territorios sonoros diversos, navegando las aguas del ruido, la música electrónica y las vertientes más experimentales y psicodélicas del rap, rock y el folklore latino, y tratando temas de importancia contemporánea como la hiperconectividad y la pérdida de identidad.

Sobre esta constante mutación sonora, el artista explica que su enfoque ha evolucionado: mientras antes buscaba mezclar todos los géneros a la vez y hacía música en inglés –influenciado por Ween, Frank Zappa y Mr. Bungle–, hoy su objetivo es más humilde y centrado en su esencia creativa pero igual de ambicioso, donde busca tener el foco en un género que funcione como su canvas musical.

En este contexto surge “Panamericana Babylon”. El título es una evocación mitológica que toma la épica de la carretera Panamericana de Venezuela -que empieza en Caracas y atraviesa todo centro-occidente del país hasta llegar a la frontera con Colombia-, y la sumerge en una Babilonia moderna de caos y desarraigo. El disco es una reinterpretación directa del infame libro “Hollywood Babylon” de Kenneth Anger. Lejos de los vicios y excesos de la sociedad hollywoodense que narra Anger en su ensayo, a El Café Atómico lo atrapó el núcleo del mismo: “Esa combinación de cosas que eran verdad, cosas que eran mentira, mitos, leyendas, todo medio disperso hasta que no te das cuenta de qué es qué”. Esta aproximación se nutre también del realismo mágico sudamericano y de lo que él llama la «inventadera de cuentos» de la tradición oral venezolana. «Hay gente con unos cuentos más locos en torno a Venezuela, en torno a la carretera que te hacen decir ‘Mierda, ¿me estás diciendo la verdad?'», agrega, apuntando a ese límite donde la anécdota y la leyenda se confunden.

Con una duración de más de 3 horas para priorizar la experiencia de un viaje en carretera, el álbum se amolda a la forma de un western psicodélico, donde los desiertos y autopistas venezolanas sustituyen a los paisajes del oeste norteamericano y los sonidos de motores se mezclan con samples altamente procesados y arreglos oníricos. Esta transposición de la mitología estadounidense al contexto venezolano se le hizo natural: «Yo vengo del estado Lara, esa mierda es puro desierto (…) el lugar propicio para esa clase de mitología«. El viaje que propone no es físico, sino mental, un recorrido por la fatiga, la euforia y la melancolía de un país que pudo ser.

Con este proyecto como punto de partida, charlamos con Café Atómico sobre westerns, sus referentes artísticos y cómo la migración está definiendo los nuevos sonidos de la música venezolana.

¿Qué tal la vida artística en Uruguay?

Uruguay es muy chiquitico, pero igual es muy fértil culturalmente: hay un coñazo de música y hay un coñazo de literatura. Una vez que llegas a otro país te das cuenta que cada país es su propio microcosmos de referencias, de cultura y cosas así, y acá he tenido ese proceso de adentrarme en la música uruguaya, la cual me encanta. Es muy cómico porque comparado con Argentina o Venezuela incluso, acá todo queda para adentro, muchos cantantes y partes culturales del canon uruguayo no son muy conocidos afuera, así que realmente tienes que estar acá para introducirte en todo eso.

Estoy muy al tanto de lo que pasa en cuanto al cine y la música de acá, voy mucho a toques y eventos de cine. Fui al concierto de Jaime Roos que es el ‘huevo pela’o’ de la música uruguaya. Es uno de los artistas más populares de acá y al mismo tiempo uno de los que más ha experimentado. También tienes esta cosa muy interesante de que el uruguayo se cree muy europeo, pero mucha de la música afro de la región terminó impactando en la música de acá, en el candombe, la samba y muchas cosas del estilo que están más incorporadas que en Argentina, por ejemplo. A mí me fascina esa clase de música: Eduardo Mateo, Jaime Roos, Fernando Cabrera. Hay muchas cosas interesantes pasando hoy en día acá también; proyectos como Familia o Holy Girl 000, música alternativa pero con ciertas tendencias vanguardistas y ritmos latinos. Animales de Poder es una banda de folk experimental que vi en vivo y fue una de las experiencias más arrechas que he tenido en algún concierto. Muchas cosas interesantes. Levantas una roca y hay como 40 músicos y 3 escritores, sobre todo acá en Montevideo.

Uruguay es un país de mucha memoria también; siento que, por ejemplo, Venezuela no es un país de la memoria, siempre es ‘lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo’ y acá no, acá existe este sentimiento muy archival. Hay un canon de la música uruguaya que quizá en Venezuela sí lo haya, pero nosotros no somos tanto de eso, de preservar la memoria y estar constantemente afincándose sobre eso. El uruguayo tiene mucho respeto por eso, está muy presente esa memoria cultural y es algo que aprecio bastante.

En este álbum sampleaste a varios poetas venezolanos, ¿qué hay con respecto a este tributo?

En cuanto a literatura y poesía venezolana recién ahora estoy mojándome más los pies en esto. Leí “Las lanzas coloradas” de Arturo Uslar Pietri y estoy rogando por mi vida para conseguir en físico el poemario del Chino Valera Mora, del que justo en el álbum cito un poema entero, ’Amanecí de bala’. De hecho, me pasó que yo estaba leyendo este poema y dije: “Verga, esto es muy bueno, mis letras al lado de esto van a parecer muy malas, pero voy a tomar el riesgo de tomarlo de inspiración y parecer un ‘balurdo’ al lado de un bicho que es un poeta de verdad”. Siento que eso es un aspecto importante del álbum y quería justamente ayudarme con voces de poetas distintos a interactuar con la historia del país un poco. Hay menciones a figuras históricas, a Marcos Pérez Jiménez, a Juan Vicente Gómez, y mi idea fue mencionar figuras históricas y lugares que existen de verdad para interactuar con la historia y con el arte de mi país. El poema ‘Habladurías’ de Manuel Rodríguez Cárdenas fue sampleado completamente en ‘La Exótica Flora Tropical’ y tiene una backstory muy loca. Yo fui para Venezuela el año pasado y en este viaje pude interactuar con mi tío abuelo, Asdrúbal Meléndez, que es actor desde los 70 en Venezuela y un tipo muy teatral, se la pasaba recitando monólogos de memoria. Uno de los poemas que recitaba todo el tiempo cuando lo vi era ese, que dice “Vámonos pa’ allá”. Esto me parecía muy potente, pasó una cosa cuando estaba paseando en Mérida con Subliminal Terry, un amigo que hace un feature en ‘De Asfalto Epidermis’. Estábamos caminando por el centro, fuimos a una pizzería que tenía vinilos. Pusimos un vinilo de poemas que encontramos y ¿qué coño de su madre empieza a sonar? un poema que era justo la versión específica que recitaba el tío mío, “Dicen que hay una tierra de pan tostado…”. Mi tío tenía 88 años. Ese viaje que hice fue la última vez que lo vi; se murió hace como un par de meses. Después de que pasó eso, pensé en alguna forma de involucrar eso en el álbum como una especie de tributo.

¿Hay otros tributos a la cultura venezolana en el disco?

Hay tributos que son más discretos. ‘Bandada de Chevrolet’, por ejemplo, es una canción que quise hacer al estilo Aldemaro Romero. Una composición de onda nueva, con toques de folklore venezolano y jazz en medio, con cuatro acordes al mismo tiempo que realmente ni siquiera sé que son; yo soy muy intuitivo con la teoría musical, no estudié sino que he ido aprendiendo sobre la marcha. A mí me gusta la práctica, hacer los acordes complicados ahí que no sé qué son y, bueno, ver cómo va. Justamente esa canción es una especie de sátira a la Venezuela de los 70, este aspecto superficial, del consumismo, del “mira qué lindos estos carros”, y me da risa que hay ciertas cosas de la Venezuela de los 70 que no me puedo tomar en serio, es todo muy kitsch. Vi películas de la época como “El pez que fuma”, ahí está Miguel Ángel Landa con el bigote ese cayéndole a coñazos a la gente, y digo: “Mierda, no, esto no es real, es muy de película gringa setentista”.

¿A qué artistas fuera de la música -bien sea directores, artistas visuales, escritores o cualquier clase de creativo- consideras una influencia importante para las ideas del álbum?

Verga, de todo, yo soy muy multimedia; para mí todo está junto. Soy más cinéfilo que melómano incluso; creo que he visto el doble de películas de lo que he escuchado álbumes. Tengo un bagaje cinematográfico muy presente. Cuando hago música pienso en términos cinematográficos y cuando hago cine pienso en términos musicales. Las dos cosas me parecen interrelacionadas y creo que es un factor muy integrado al nivel de que no podría decirte cuáles son las influencias de este álbum cinematográficamente hablando. Me encantan los westerns y el Hollywood clásico: John Ford, Howard Hawks. Esas cosas han influido en mi visión del mundo directamente, en cómo abordo la creación misma. También me ha inspirado la literatura latinoamericana: Roberto Arlt, escritor argentino muy bueno; Armonía Somers, una escritora uruguaya surrealista, y esas cosas me han influenciado en la escritura. Un escritor que leí mucho en etapas formativas fue Ray Bradbury, el poeta de la ciencia ficción, con una prosa muy onírica, no tan apegada estrictamente a lo descriptivo. También leí mucho de ciencia ficción, terror y fantasía: Edgar Allan Poe, Julio Verne, H.P. Lovecraft. Esa influencia de lo fantasioso y lo surreal siempre está en mi música; siempre hay alguna canción que es como un cuentico de terror. ‘Dios mediante’, por ejemplo, es una canción sobre una abducción alienígena.

A los meses de tu colaboración con weed420 en Amor de encava, ¿cómo ves desde adentro a esta generación de músicos venezolanos jóvenes que se están orientando por la música experimental?

Yo soy muy partidario de la nueva generación. Hay gente que me lo debate, pero sostengo que estamos en el mejor momento de la música venezolana. Hay muchas cosas interesantes pasando y mucho hartazgo de las viejas escuelas y narrativas típicas de “arenita, playita, sifrino, Rawayana, Motherflowers”. Yo me introduje a este mundo de músicos under venezolanos gracias a Subliminal Terry cuando yo le dije que en Venezuela no había nada de música. Eso fue hace 4 años ya, y me mostró música de Sebastián Bauza-Bueno, Hilandera… y me di cuenta de que sí había algo.

Creo que justamente con la diáspora, al vernos en el espejo de otras culturas, nos damos cuenta más de lo nuestro y nos reflejamos más en eso. Y entre eso y el hartazgo de las viejas maneras sumado a los bajos recursos, que es una de esas situaciones donde se saca lo bueno de lo malo, nos ha forzado a hacerlo todo más do it yourself, en la Canaima con 3 GB de RAM, y al mismo tiempo es lo que te libera de la presión de hacer algo comercialmente viable. Yo le tengo burda de fé a esta nueva generación y ya han habido grandes álbumes en esta camada: “amor de encava”, los álbumes de Sebastián Bauza Bueno, los EPs de Nhil Ov Curse… Algo muy interesante es que, como no hay un canon o un libro establecido de la música alternativa venezolana, cada uno tiene que investigar por su cuenta, y poco a poco se van reivindicando figuras como Todosantos, Domingo en Llamas o Augusto Bracho; todos en nuestro esfuerzo de escapar de La Vida Bohème, Rawayana y Motherflowers hemos redescubierto estas influencias que están más vigentes que nunca.

Muchas de las letras vienen de una visión del país filtrada por la nostalgia de algo que nunca se vivió, como en (Nunca fui al) Birosca Carioca o La exótica flora tropical. ¿Esta perspectiva inventada nace de recuerdos colectivos o de la libertad de imaginar una Venezuela distinta?

Este sentimiento surge de una sensación muy constante de siempre haber llegado tarde a las cosas, de llegar cuando todo estaba desolado, incluso dentro de la Venezuela del siglo XXI. Cuando yo llegué a Mérida -fueron los 2 últimos años que viví en Venezuela y fueron dos de los mejores años de mi vida- igual me decían cosas como “esto no es lo que era antes”, “esto ahora está horrible comparado a lo que era”, así que cuando fui creciendo tenía esa sensación de haber llegado tarde a todo. Es un ejercicio de reconstruir el país a través de perspectivas alternas y de memoria colectiva, pero por medio de la narrativa que yo me hago en el coco y reconstruir estos lugares a través de lo que me contaron, y ver cómo chocan unas cosas con las otras. A final de cuentas sigue siendo solo mi perspectiva y no lo veo desde un ángulo egocéntrico, sino como un documento de un tiempo, un lugar y algo valioso emocionalmente. De hecho, después de 5 años sin ir a Venezuela, estaba pasando por una fase donde sentía que las cosas que pasaron allí eran casi un invento mío, aunque yo sabía que lógicamente eso era mentira. Después de volver del viaje a Venezuela, hacer música fue la manera de rescatar esos recuerdos, de traer los espacios hacia mí, de no dejar que murieran, y también es un acto político: no dejar que me arrebaten eso, ni a mí ni a la gente que no está allá ahora, hacer tangibles esos espacios desde el exterior. Hacer el álbum me trajo más recuerdos a la mente, estando yo aquí y Venezuela allá; una mitad del álbum soy yo desde Uruguay recordando cosas, y la otra mitad está inspirada directamente en el viaje que hice, que duró solo 3 semanas.

El álbum claramente bebe mucho del western estadounidense: la ruta, el polvo, la soledad, el mundo que se moderniza mientras el héroe se estanca. ¿Cómo lograste traducir estos recursos narrativos a la experiencia venezolana y migrante?

Pasa que yo he visto mucho western y ya tengo cierta parte del inconsciente armada al respecto de eso; siento que la vida y el arte no son cosas separadas sino que el arte es una extensión de la vida, así que no me cuesta interpretar a través de ese lente las experiencias en la carretera. También está este sentimiento de que tendemos a bajarle el valor a las cosas del país de donde venimos, estos pensamientos coloniales de “nosotros, pobres huevones, en Europa y Norteamérica tienen toda su cultura y vaina”. Entonces yo dije: “Verga, no, aquí están todos los elementos y las historias que parecen sacadas directamente de un western”; yo vengo de Lara, esa mierda es puro desierto, tenemos El Tocuyo al lado y justamente es como el lugar propicio para esa clase de mitología. No creo que haya sido un ejercicio tan consciente sino es el lenguaje y la iconografía que tengo incorporado en mí mismo, y que está presente desde los primeros álbumes de El Café Atómico. No es difícil encontrar estas similitudes con la carretera gringa, realmente: están las estaciones de servicio en medio de la nada, los parques temáticos random, los restaurantes con conceptos específicos… Todo eso tiene un espíritu muy similar al de la carretera estadounidense. Un ejemplo concreto es ‘El Pescaíto’, una canción y un lugar real en el estado Lara que incluso sale en la portada de mi álbum. Tiene una estatua gigante y todo. Si agarras una foto de ese sitio y me dices que es Louisville, Kentucky, en 1978, te lo creo completamente. Así que, en ese sentido, creo que podrías filmar perfectamente una película como “Paris, Texas” en Venezuela, solo tendrías que irte a Falcón o a un lugar por el estilo y ya está. Y una vez que te das cuenta de esos paralelismos, transponer esa estética se vuelve mucho más directa. Obviamente, es una relación ambivalente. Por un lado, está el hecho de que «llegaron los gringos y explotaron toda vaina», y agarrarlos de inspiración no es necesariamente algo bueno. Pero, por el otro, es una realidad cultural que ya ocurrió y de la que podemos extraer cosas interesantes para nuestro arte.

Tu voz se cierne sobre la atmósfera del disco con una tonalidad sobrenatural, casi fantasmagórica. ¿Cómo visualizas a este narrador del más allá dentro del paisaje sonoro del disco?

Creo que mi voz es así naturalmente. Me da risa porque cuando empecé a hacer música, quería cantar más agudo y con un tono más raspado. Pero con el tiempo me di cuenta de que mi voz es más bien grave y cercana al barítono; de hecho, alguna gente me ha dicho que tengo un registro vocal más bien bajo. Fue un proceso de ir acomodando mi voz a las cosas de las que es capaz y me di cuenta de que ese sonido más lánguido, más por debajo, es lo que mejor me queda. Muchas veces uso delay o reverb justamente para amplificar ese efecto de fantasma, como de una figura que habla desde el más allá. A veces es bastante literal, por ejemplo, el personaje de ‘Viento entre los chécheres‘ es precisamente eso: un fantasma, un tipo abandonado con su local de budares en medio de la carretera, completamente solo en el medio de la nada y sin nadie.

Gran parte de los temas están contados desde la perspectiva de un personaje específico. Incluso en las canciones que no tienen un narrador tan evidente, yo me invento un personaje para saber cómo abordarla vocalmente. Por ejemplo, para ‘La Mancha Negra‘ —que está inspirada en esa sustancia rara que apareció de verdad en Caracas— me imaginé a una especie de predicador loco en la calle, como esos que ves en Estados Unidos con una pancarta que dice “Se viene el Apocalipsis”, o como el loco Argenis de Barquisimeto. Por eso en esa canción canto más gritado, para darle esa intensidad. Llevé la idea al límite, imaginando que la mancha es un monstruo debajo de Caracas que intenta engullir todo. Mi voz en sí es bastante similar en casi todas las canciones, pero la perspectiva y el personaje detrás de ella cambian completamente: a veces es un observador desde el más allá, a veces alguien metido de lleno en el problema, y a veces es directamente yo, contando una experiencia personal.

Bajo esta misma premisa de lo paranormal y de todas las leyendas y mitos que rodean las autopistas venezolanas: ¿podrías mencionar alguna experiencia escalofriante que te haya sucedido y que se haya visto materializada en el disco?

¿Pegarme un susto en la carretera? Creo que no. Pero hay anécdotas que están directamente en el álbum. Por ejemplo, ‘Autoestopismo en la Capilla del Carmen‘. No es muy descriptiva de lo que pasó, porque hubiera sido muy ladilla una canción sobre el incidente en sí. Yo suelo andar mucho con un sombrero. Justo en un viaje volviendo de Mérida a Mucunután, donde yo vivía, iba en la parte de atrás de un transbaranda -un camión de granja habilitado para transportar gente-. Llegando a la Capilla del Carmen, en medio de la nada, se me voló el sombrero en mitad de la carretera. Y obviamente el camión no paró, siguió hasta la Capilla del Carmen. Cuando por fin paramos, yo dije: “¿Qué hago? ¿Puedo hacer una vaina muy loca ahora o ser normal y quedarme aquí? No, a la pinga”. Salí corriendo y fui por el bordecito de la carretera. Esa parte tiene la cuneta, la carretera misma y después la nada. Estuve como un kilómetro corriendo en plena carretera, por la cunetita, para llegarle al sombrero, sin saber siquiera si todavía iba a estar ahí. Seguí con fe, y cada que pasaba un camión muy rápido, me tenía que guardar en la cuneta y seguía. Eventualmente lo conseguí, y volví a pata a la Capilla del Carmen con el sombrero, y de ahí me fui pidiendo la cola para la casa. Es un evento muy cómico, una cosa medio tragicómica. Pero en el momento, la sensación que intenté plasmar fue una de libertad. Es como: “Mierda, estoy haciendo algo que no debería, me pueden matar aquí, me puede atropellar una camioneta, pero, coño, yo decidí meterme en este peo. Esta es mi especie de libertad”.

‘Ocidental Cimarrón-Andresote‘ tiene algo de esa tensión de las alcabalas y los militares, de esa expectativa donde te pueden parar y matraquear. Eso sí lo viví: a mí me pararon una vez cuando estudiaba en la ULA. Era mi primer día y escuché detrás de mí: “Vamos a ver a este que tiene pinta de drogado”. Me volteé y eran dos militares con rifles en una moto, diciéndome: “Tú vendes perico”. Yo tenía como 18 años, llegaba cagadísimo a la universidad, temblando directamente. Esa tensión, que cualquier persona que vive en Venezuela ya conoce, también está presente en esa canción. De resto, son más cuentos que me echaron a mí o noticias directamente. Cuando digo el título de ‘La Noche de los Miguelitos‘ me viene a la mente el asesinato de Mónica Spears, cuando la mataron en la carretera. Y viene justo después de ‘The Barinas Chainsaw Massacre‘, que es sobre un asesinato; me acuerdo de un video que me mostraron en bachillerato de un carajo que decapitaban por entrar en una finca en Mérida. Era burda de terrible. Estas dos canciones son los incidentes más fuertes en los que me inspiré

Hiciste un trabajo con una identidad muy venezolana, desde las evocaciones visuales hasta la jerga y los instrumentos, ¿cómo crees que tus seguidores de otros países perciben esta visión tan específica?

Coño, yo creo que va a ser complicado que el álbum le llegue del todo a oyentes no venezolanos. Originalmente uno tiene más la intención de que lo escuchen gringos y europeos, pero con este álbum me estoy dando cuenta de que me importa más que lo escuchen los venezolanos primero, y al mismo tiempo invitar a la gente interesada a que investiguen por su cuenta y ver cómo van reconstruyendo las cosas, porque las cosas obviamente no se van a transmitir del todo. De esa forma los oyentes de otros países van a tener una idea más clara de lo que emocionalmente significa. Creo que es lo que pasó con “amor de encava”; los que estamos aquí y conocemos la cultura quedamos locos, porque te transmite la atmósfera. Y luego los gringos o europeos ven eso y dicen “Oh, encava, interesting”, y a partir de ahí se interesan por toda esa cultura. No digo que no le pueda hablar directamente a alguien de otro país, mucha gente puede tener el bagaje para entender el álbum a nivel emocional. Pero sí creo que va a tener que pasar primero por ahí: que lo escuchen más venezolanos, para que luego un oyente extranjero pueda acercarse con un concepto en mente con el cual interpretarlo.

Lo fino de esto es soltar una vaina al mundo y ver cómo la gente reacciona con el tiempo. Me interesa ver las reacciones de venezolanos y no venezolanos por igual, por lo que también me abro a que se interprete como sea. Te puede gustar a un nivel puramente musical, y está perfectamente bien esa lectura. No quiero ser muy controlador respecto a cómo el público percibe la música. Yo solo suelto el álbum y digo: “Este es un álbum conceptual acerca de las carreteras venezolanas. Ustedes ven qué hacen con eso”. O que, si les interesa, hagan la labor detectivesca. Que digan: “Ah, esta canción se llama ‘Autoestopismo en la Capilla del Carmen‘” y lo busquen en Google. Entrevistas como esta ayudan a que la gente tenga más contexto al entrar al álbum también. Yo, cuando me acerco a arte de culturas muy ajenas a la mía, intento embadurnarme del contexto cultural. Por ejemplo, me fascina un álbum libanés de un señor exiliado por la guerra, Issam Hajali, y el álbum se llama “Mouasalat ila jacad el ard”, un título un poco complicado. Hay muchas cosas que no entiendo, pero tener ese mínimo contexto de su nostalgia y exilio y la grabación en Francia ayuda bastante. Y yo tengo fe de que la gente también va a hacer esa labor de investigar eventualmente.

El disco existe en un limbo entre el odio, resentimiento -en canciones como La Mancha Negra o Un techo tan lleno de bocas– y también el cariño y nostalgia, ¿crees que esta ambivalencia le da el corazón a Panamericana Babylon?

Eso va bastante de la mano con mi vivencia. Siento que la barrera entre el odio, el resentimiento, el amor y el cariño es muy difusa en estos casos. Venezuela es un lugar que nos ha dado cosas muy terribles y muy buenas al mismo tiempo, y hasta cierto punto estamos conscientes de nuestra propia narrativa y nos agarramos de este caos y nuestra relación amor-odio con el mismo. Mi experiencia también pasa por eso directamente: hasta los 15, 16 o 17 años, yo detestaba vivir en Venezuela; me quería ir lo más rápido posible y lo rechazaba con todo mi ser. Eventualmente llegó un momento en que dije: “Bueno, coño, si voy a tener esta postura siempre, voy a vivir miserablemente acá. Voy a intentar aprender a amarlo un poco”, y efectivamente lo hice. Es como encontrarse dentro de este caos que existe. Muy ejemplar de eso es ‘Un Techo Tan Lleno de Bocas‘. Es una canción completamente ambivalente: por un lado, todo se está cayendo a pedazos, pero este lugar me hace llorar, me hace muy feliz, y en el segundo verso está esta clase de montaje cinematográfico de la gente comiendo en un restaurante y un accidente de tránsito al otro lado de la carretera, y pasa por estos extremos, la vida y la muerte narradas muy banalmente. Es la sensación que uno tiene constantemente. Hay como cierta cosa masoquista también: “Esto es terrible, pero en cierta forma me identifico con este caos. Al fin y al cabo, este caos soy yo”. No me puedo ver por fuera de esto, yo soy parte de este país y esta cultura. Eso me fastidia de mucho arte que es solo una crítica y ya está, donde te pones por encima de la cosa. En este caso, no. Hay cosas que detesto, que le han hecho la vida miserable a mucha gente, pero yo no me veo por fuera de esto; soy parte de este país, de esta cultura, y es como que la barrera entre el sufrimiento y el placer es muy difusa. Mi anécdota del sombrero fue una aventura para mí, pero surgió de circunstancias precarias donde no había combustible y teníamos que transportarnos en camiones de granja. Podría haber muerto. Uno tiene que ver qué hace con su confusión, el caos y la desidia que nos da y nos quita al mismo tiempo. Quizá, al ver estas cosas ejemplificadas en la obra de arte, uno puede verlo más claramente. Pero son situaciones que te dejan en una encrucijada emocional; no hay un mapa emocional claro.

Tus proyectos pertenecen a un fenómeno muy amplio de generaciones de artistas venezolanos en la diáspora que reinterpretan su cultura desde lejos. ¿Crees que gracias a esta distancia se pueda estar gestando un sonido o escena distintiva atravesada por la migración?

Definitivamente sí. Me llama la atención que, al formar mi red de contactos musicales—mayormente por internet—, lo que más buscaba era conectar con músicos venezolanos. A pesar de la distancia, quería formar una red entre nosotros. Creo que la escena venezolana contemporánea es una cosa a la que no le puedes clavar un pin en el mapa; es básicamente una escena diaspórica. Por ejemplo, en weed420, un integrante está en Paraguay, otros en otra parte de Venezuela. O mi banda venezolana favorita, El Club de Amigos Los Mejores del Amor: uno está en Argentina, otro en Maracaibo, otro en Estados Unidos, hay otros como Rebecca Roger Cruz que está en Francia, en nuestro propio colectivo, Bolero Primitivo, Terry está en Mérida, Kevin en Barquisimeto, una amiga en España, yo en Uruguay. Y ven cómo hacen, y es justamente esta realidad de la diáspora la que refuerza la necesidad de conectar entre nosotros y ver qué hacemos con el bagaje psicológico que cargamos ahora. Ya la escena musical venezolana es diaspórica. Y ahora también con las herramientas de internet se dan muchos colectivos y bandas que se forman a través de Discord o cualquier plataforma virtual que te imagines. Esto no es solo de la música venezolana, es algo global, pero con Venezuela está pasando de manera particular.

Esta situación también nos amplifica la necesidad de experimentar con sonidos y volver un poco a las raíces. Noto que en otras escenas, como la rioplatense, no hay tanta urgencia por comunicar algo político; está más despolitizada. En cambio, mucha de la música que sale de nosotros es como un grito de ayuda. Es como: ‘Tengo este poco de mierda y tengo que soltarlo. Estoy acá, todos mis amigos están afuera’. Es ver cómo podemos hacer algo bueno de una cosa mala. Es una catarsis cultural que le debemos al país. Porque siento que mucho arte venezolano previo fue muy superficial al respecto. Incluso la música de crítica de artistas más populares o más viejos a veces se queda en un «maldito Maduro» y ya. Hay una mayor necesidad ahora de contar estas cosas con más profundidad y de contrariar el canon superficial del venezolano sobre su propio país: el Salto Ángel, la playa… A mí me sabe a culo eso. Venezuela para mí no es eso. Justamente a partir de ese vacío representativo es que llego yo y digo: «Me sabe a culo los lugares turísticos, vamos al pleno medio de Lara, vamos con el bicho que vende budares al lado de la carretera».

Cada acción tiene una reacción, y siento que esta es la reacción. Hay una rabia generalizada hacia la situación y hacia la música previa. Es también una lección histórica. Muchas veces nos rehusamos a aprender de la historia de nuestro país. Esto es agarrarse de esto, hacer catarsis de cualquier forma y recordarlo. Que queden cosas para recordar, que no se olvide que hubo un tiempo y un espacio en el que las cosas estaban así, para bien o para mal. No hay que echar el ojo para otro lado.