Imaginar y hacer. Dos escuelas. Dos formas de vida tan opuestas como complementarias. La acción es el combustible de la creación y la imaginación es una pausa generadora de sentido. Por eso solo imaginar es quedar suspendido en el aire y solo hacer es quedar atado al suelo. Para algunos, componer es un acto plenamente imaginativo. Para Santi Toranzo, el camino hacia la canción fue otro: él siempre hizo primero e imaginó después. Cuando tomaba sus primeras clases de guitarra, no imaginó que formaría su primera banda. Cuando formó la segunda, no imaginó que terminaría cantando. Y cuando todo eso terminó, sucedió lo menos imaginado de todo: la pandemia lo encontró empezando un proyecto solista.

Desde sus comienzos, La Vida Secular es la cruza de los atrevimientos literarios de Borges y Cortázar con el lenguaje universal que fácilmente encontramos si caminamos la Avenida Rivadavia ¿De qué sirve alcanzar el cielo si no podemos bajar un pedazo? En este universo lo abstracto no aparece por mero amor a la complejidad, sino que es siempre funcional a algo concreto que le antecede. Porque no hay cantidad de sal en el mundo que pueda mejorar un plato si antes no tiene gusto. Y porque una buena porción de realidad no precisa ser condimentada para hacer ver su belleza. “El hilo que nos ata entre todos” (2021), disco debut de Santi como solista, está alineado con los posteriores “Desamórfilo” (2022) y “Feligreses” (2022) en esta premisa. Los tres proyectos son anecdotarios integrados por canciones que, si no están desnudas, están vestidas en alta costura. Algunas para el otoño, otras para la primavera.

Envuelto en sentimientos

No hace falta un disfraz

Ajedrez

Para Santi la pandemia duró más que para el resto del mundo. Los turbulentos mares de la creación lo vieron naufragar en solitario hasta 2022, año en el que lo invadieron las ganas de emprender caminos colectivos nuevamente. Así conoció a Teo No, su kindred spirit, en quien encontró un confidente con el que intercambiar maquetas, discutir la discografía de Calamaro y, eventualmente, formar Senda Discos, una familia basada en la sinergia artística y el apoyo recíproco. Y así conoció a Lisa. Desde que decidió acompañarla en la creación de “POSESA” (2023) son inseparables. Nos resulta difícil pensar en un show de LISA SCHA sin Santi a su costado. Hubiera sido muy distinto para ella zambullirse en su segundo disco, el más introspectivo hasta ahora, sin él como ancla. Al estilo de Sam y Molly en “Ghost” (1990), esta dupla mete las manos de lleno en cerámica para moldear la nueva dirección sonora del pop argentino. Es por eso que, a días de que el tan aguardado “COLAPSO” vea la luz, la expectativa sigue intacta.

La misma corriente que condujo a Santi hacia estos nuevos faros lo llevó, casi sin pensarlo, a restaurar el formato banda. Hoy La Vida Secular forma con Santi en guitarra y voz, Lucas Toranzo -su hermano- en guitarra, Dante Ventieri en batería y Diego Chávez en el bajo. En la banda el trabajo de componer y el de descomponer se dan en partes iguales. El folk trata a la canción con la delicadeza de quien arma casas con cartas y la psicodelia enciende el pedal que las derrumba. Mediante tres reversiones lúdicas, “Manual de Resurrección” (2024) refleja el espíritu del proceso al que Santi llama “machacar las canciones”. Después de tres años de vaivenes creativos -y de formar un sonido más hecho que imaginado- llega “Va a Haber que Hacer un Pozo” (2025), el proyecto que nos reúne.

Visité a Santi en la que supo ser su casa y ahora es su estudio. Pasamos a una habitación en la que cuelga una versión de la portada del disco, tan tamaña que deja lucir todos sus colores. En un rincón creo ver una guitarra acústica al lado de una eléctrica.

Más allá de lo que se escuchaba en tu casa ¿Cuáles fueron los primeros amores musicales que descubriste por tu cuenta?

En el auto de mis papás había un par de discos que se escuchaban siempre: “Legend” (1984) de Bob Marley, “3er arco” (1996) de Los Piojos y “Oktubre” (1986) y “Gulp!” (1985) de Los Redondos. Esos fueron los primeros discos de los que me gustó todo. De hecho, cuando aprendí a tocar la guitarra me puse a aprender todos los arreglos de Skay en “Oktubre” y a día de hoy me los sé de memoria. Después, a principios de la primaria, me puse a investigar -por pura intuición porque mis papás no son muy melómanos- y entré mucho por el rock nacional. Me gustaban mucho Los Auténticos Decadentes y Los Fabulosos Cadillacs. Esa música más fiestera me entró por alguna razón. Durante toda la primaria escuché muy poca música en inglés, pero en la secundaria hice un switch. Algo cambió y me puse a escuchar en inglés casi exclusivamente. Ahí llegué, medio tarde, a los Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Radiohead, Nirvana… Lo que a mucha gente le pasó con los Beatles, a mí me pasó con The Clash. “London Calling” (1979) es un disco de diecinueve canciones así que, aunque siempre lo escuché entero, lo fui descubriendo de a capas. Y de las cientas de veces que lo escuché, en cada una encontré detalles nuevos. Me sorprendió cómo podía ser tan disfrutable desde una escucha superficial y tan sofisticado al mismo tiempo. Hay algo de poner al frente los elementos básicos, que sean de fácil acceso, pero siempre dejar un premio para el que vuelve.

La otra influencia que te iba a nombrar es Andrés Calamaro ¿Que encontrás en él?

Él es otro de los artistas que escuché durante la primaria. No era tanto de escuchar sus discos igual. Tenía “Andrés: Obras incompletas” (2009) y “La Lengua Popular” (2007) que había recién salido y era su nuevo disco de aquel momento. En la secundaria me puse un poco más pretencioso y es sabido que el oído pretencioso lee a Calamaro más como un bobo, como una cosa popera radial. Así que esos discos quedaron en el cuarto de invitados [Risas]. Pero después de la pandemia por algún motivo lo volví a escuchar. Creo que fue porque mi forma de componer empezó a pasar cada vez más por la letra y algo que encontré en él fue el no pensarla tanto. Seguir la intuición aunque muchas veces signifique caer en los propios lugares comunes. Que él se animara a eso significaba para mí algo parecido a esa rebeldía que encontré en The Clash. Me identifico un poco con esa vagancia. Como te decía: resaltar los elementos básicos, echar un poco de sal y pimienta y a lo próximo.

Que se hagan visibles esos lugares comunes tiene su mérito igual ¿no? Para que te los señalen, tienen que haber encontrado ese distintivo primero.

Totalmente. Ayer justo grabamos un capítulo de Sonido Rivadavia, el podcast que tenemos con Teo [No] y Tomi [Kadijevich] en el que recorremos la discografía de Andrés y vino Mailén Pankonin a escuchar con nosotros “Honestidad Brutal” (1999), que para mí es su mejor disco. Estuvimos charlando unas tres horas y Mailén señaló algo super interesante sobre lo que uno intenta sacar de la repetición de uno mismo. El intento de no repetir la misma palabra en dos letras diferentes. Yo lo que pienso cuando uso una palabra que me gusta es “ojalá volver a usarla en otro tema”. Porque de esa forma se genera una conexión entre las partes y eso ayuda a crear un universo. Hay algo de la repetición que le da otra materialidad a las canciones.

Recién hablabas de la recompensa de reescuchar ciertos discos. Ahora que con el podcast están viajando por la discografía completa de Calamaro ¿Qué descubriste?

Ya el simple hecho de hacer el camino cronológico no es tan común. No conozco a tanta gente que lo haya hecho. Yo lo hice con pocos artistas: Charly, Leonard Cohen, la de Bob Dylan me quedó por terminar y ahora estoy terminando la de Lou Reed. Es interesante cómo con el paso de los discos uno va construyendo una imagen del artista. La obra se realza y con las partes que antes parecían más flojas termina pasando algo parecido a cuando un amigo se manda una cagada: al final lo perdonás porque entendés lo que quiso decir. Eso me pasa con Calamaro. Además los discos por los que entré a su obra, que son los más ponderados, se me terminaron volviendo una versión más lavada, más accesible. Hoy me detengo más en otras partes que conectan conmigo y que no tienen tanto que ver con la música. Diría que la música pasa casi a un segundo plano. Esto me hace acordar a un video que me mostró Lisa en el que Charli XCX dice que “la música no importa”. Que lo que importa es el autor y la música es un poco una excusa. Cuando lo escuché me hizo mucho ruido. Al principio dije “yo no puedo estar de acuerdo con que la música no importa”, pero me terminó comiendo la cabeza hasta que llegué a la conclusión de que tiene toda la razón. Hoy por hoy disfruto más de discos de ciertos artistas que de discos sueltos de alguna banda “equis”. Al fin y al cabo termino volviendo siempre a los artistas que me gustan.

Siguiendo con la lógica de los amigos: aunque conozcamos a una persona aparentemente perfecta vamos a seguir eligiendo a nuestros amigos con todas sus cagadas.

De hecho Calamaro lo dice muy bien: “Mejor hijo de puta conocido que boludo por conocer”.

En la entrevista que les hizo Agustín Wicki a Lisa y a vos para el ciclo Lúcuma x Cálido, contaste que como productor tu proceso fue bastante autodidacta, pero ¿qué recordás de tu formación musical?

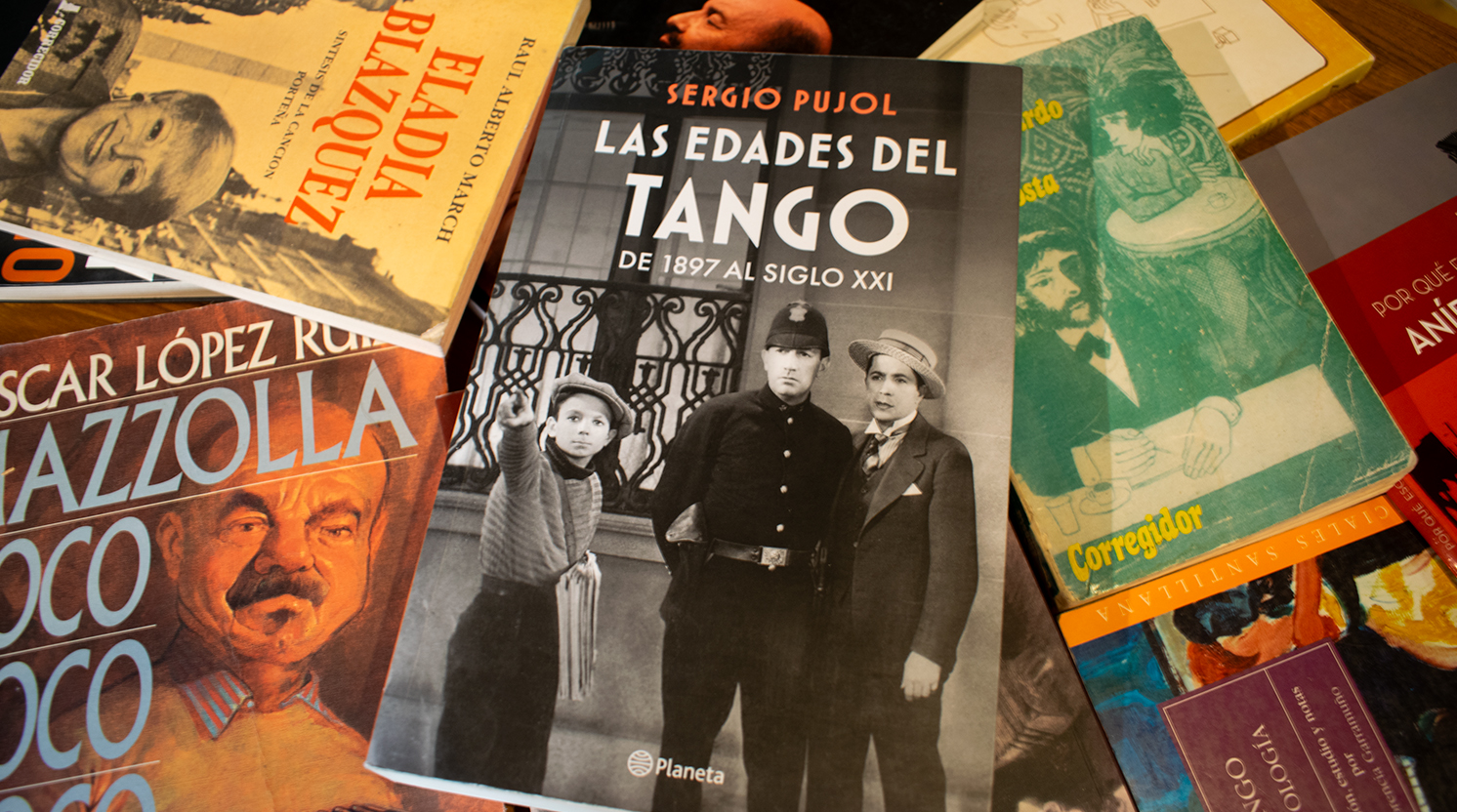

Tuve un profesor de guitarra durante toda la secundaria que fue clave. Era muy fan de Charly, de los Beatles y también me mostró a los Strokes. En ese momento mi meta era ser guitarrista y él entendió perfecto que yo no estaba ahí para aprender a cantar canciones, sino que realmente quería tocar la guitarra, sacar arreglos de guitarra. Fue muy formativo en relación al instrumento. Con él tomé clases cinco años y después me anoté en la escuela de música popular que da el SAdeM (Sindicato Argentino de Músicos). Tenía un enfoque que englobaba tango, folclore, jazz, rock y blues con un programa más relajado. Ni en pedo cursabas producción musical. Ahí tenías instrumento, lenguaje musical y ensamble. Eso era todo. Y eso fue todo lo que hizo falta también. Cuando terminé no quise saber nada más de estudiar música. Suficiente.

¿Cómo siguió tu relación con el instrumento después de eso?

En la secundaria tuve mi primera banda. Una banda muy de amigos, con gente que hoy en día ya no toca nada. Cantaba un amigo mío y yo solo tocaba la guitarra, excepto en un tema que cantaba yo, porque fue el primero que compuse. El tema tenía una onda medio entre Radiohead y Juana Molina, que para mí en ese momento eran lo mejor del mundo. Cuando se terminó esa banda yo todavía no estaba muy seguro de mí mismo como compositor, no me sentía cómodo en ese lugar y me hacía falta tener un par, alguien que estuviera más o menos en la misma. Como toda fantasía, nunca llega exactamente lo que uno piensa. Llega algo parecido que uno toma o deja. Y fue un amigo de una ex-novia mía que quería armar una banda con influencias medio Radiohead (claramente iba mucho conmigo). Nos juntamos a tocar una primera vez y no me cayó tan bien. Si lee esto no pasa nada, ahora lo quiero [Risas], pero en su momento no me cayó tan bien. Encima me dijo “junto un batero y un bajista y te llamo”. Yo, que venía tratando de armar una banda hace un año, dije “andá a conseguir un batero y un bajista”. Pero a las dos semanas consiguió un batero en una app para conocer músicos. Era Dante, que ahora es el baterista de La Vida Secular. De bajista llamamos a un amigo de la secundaria que había estado en mi primera banda. Y así arrancó Causa y Efecto. Empezamos dividiéndonos las canciones con “Sure” [Agustín Sured], que es quien había empezado la banda conmigo, hasta que naturalmente él empezó a sentirse más cómodo en la guitarra y yo empecé a cantar más. En el último tramo de la banda, el bajista se fue y entró Diego, que ahora toca el bajo en La Vida Secular. Causa y Efecto terminó antes de la pandemia.

¿Qué te quedó de esa banda?

Hace poco, en una de las escuchas del último disco que sacamos con La Vida Secular, pensé “esto es re psicodélico”. Y esa es una búsqueda que a mí siempre me gustó mucho: el primer disco de Pink Floyd, el rock del 2003, también Tame Impala, los Flaming Lips (sobre todo los Flaming Lips). En Causa y Efecto había un objetivo muy marcado de ir hacia ahí y me resultó curioso darme cuenta de cómo esa psicodelia se metió en esta nueva faceta más folk. Pasa que nos crió la “Pitchfork golden age”. Intentábamos sonar así, pero un poco peor [Risas].

En la pandemia decidiste empezar un proyecto solista ¿Por qué La Vida Secular y no Santi Toranzo?

Como buen hijo de la “Pitchfork golden age”, me gustó cuando vi que otros artistas jugaban con eso. Kevin Parker, que hace música solo, se puso Tame Impala. David Longstreth, que hace música solo, se puso Dirty Projectors. Me gustó la idea de que el proyecto no tuviera mi nombre.

En 2021 sale El hilo que nos ata entre todos, un primer disco en el que (como bien indica su nombre) lo orgánico de las canciones muestra los hilos que las atan ¿Qué recuerdo tenés de ese disco?

Algo que me quedó de estudiar música fue haberme apasionado por el folklore. El Cuchi Leguizamón, por ejemplo, es santo de mi devoción. Incorporé algunos ritmos y sonidos más candomberos y eso se juntó con que venía escuchando bastante a artistas como Sufjan Stevens o, como recién te nombraba, Dirty Projectors. Originalmente este disco iba a ser un side project de Causa y Efecto. De hecho lo arranqué con ellos, pero cuando llevé a la banda el primer tema que hice, no quedó bien. La batería sobraba, los arreglos no cerraban y era claro que la cosa no iba por ese lado. En este disco me propuse por primera vez escribir desde lo cotidiano. Yo venía escribiendo muy abstracto. Había un primer impulso que quedaba asociado a una onda más borgeana, metafórica y de conceptos gigantes. Hasta que me picó el bicho de escribir más chiquito. De ahí viene la idea de La Vida Secular: darle más lugar a lo terrenal que a lo divino. Todas las demos del disco las grabé con el celu. Después fui al estudio casero del hermano de un amigo y lo grabamos con buenos mics, pero con la idea de conservar ese mismo espíritu.

Más adelante te picó otro bicho: volviste a formar una banda, de la mano de algunos viejos conocidos. Ustedes describen su sonido como folk psicodélico ¿Como ordenarías a tus compañeros de banda del más folk al más psicodélico?

Lucas es el más psicodélico, Diego es el más folk, yo estoy clavado en el medio de las dos y Dante está en una versión negativa de mi punto medio, porque es muy ninguna. Él tiene otras referencias para tocar la bata. Es un batero que necesita darle una vuelta de tuerca a todo para encontrarle lo divertido y eso lo vuelve muy creativo.

¿Dónde termina el folk y donde empieza la psicodelia en la banda?

Lo folk tiene que ver con una raíz más cancionera, lo que te decía de las letras cotidianas y los acordes simples. Y lo psicodélico se genera a la hora de pensar arreglos más coloridos, jugar con otros ritmos, otros géneros. Por eso mismo diría que el proyecto se está volviendo cada vez menos folk. El vivo juega un papel importante en ese sentido. Es nuestro espacio para hacer de esas canciones sensibles un momento para jugar y reírnos entre nosotros. Al vivo le damos un espíritu de jam. Ahí las canciones se vuelven de plástico y las estiramos lo que se nos da la gana. Cambiamos las versiones y cuando podemos metemos algún que otro meme. Así surgen momentos como una improvisación eterna en ‘Moneda Roja’ o un riff de King Crimson al final de ‘Sed’. En nuestros shows vale todo.

El proyecto reivindica bastante el acto de componer ¿Qué lugar le das a la composición y cuál sentís que te da ella?

El otro día hice un click respecto de esto. Desde chico siempre me aburrí mucho y tuve un enojo muy a flor de piel. Una opción frente a eso era hacer un escándalo, pero otra era irme por las ramas de la cabeza jugando a imaginar cosas. Encuentro que hoy me pasa lo mismo: con lo que me aburre, lo que me enoja y lo que me afecta tengo una primera reacción más visceral e infantil, pero el espacio en el que termino de incorporar el evento y tomar mi propia postura es en la canción. Ahí encuentro mi lugar. Es la cura contra el aburrimiento mortal que siento. Y me ayuda a desdramatizar situaciones: cada vez conecto menos con la dramatización de la vida, porque cada vez veo más claro que tiene mucho más de aburrida que de triste.

En tus letras encuentro la intención de reconstruir recuerdos y acto seguido reírse de ellos ¿Cómo describirías ese vínculo con el recuerdo a través de la composición?

Es una forma de cristalizarlos y entender mi posición en esos recuerdos. A la vez, la canción tiene algo literario que hace que el límite entre la ficción y la realidad no esté muy claro. Con canciones como ‘El Día que Santi Levitó en lo de Leli’ pasa eso. Da lugar a preguntarse ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿en serio levitó? Eso me divierte.

Ya que lo traés, lo críptico también está muy presente en tus canciones. Lo que no se dice juega un papel importante ¿Qué peso le das a la metáfora? ¿Y a la literalidad?

La literalidad es importante en el sentido de lo accesible. No me gustaría que fuera un producto sólo para eruditos. Me gusta hablar en un lenguaje parecido al de quien me escucha. Y la metáfora entra ahí como condimento para que no sea todo arroz blanco [Risas]. Viene a matizar la parte más aburrida de la literalidad. También me sirve para generar imágenes, atar cabos con algo que no soy yo. Viene bien correr el eje un poco de mí, en esta época en la que el “yo, yo, yo, yo” se vuelve un vicio. Está bueno contaminar el “yo” de otra cosa. Que quede un “yo” más bastardo.

Antes nombrabas lo borgeano, en tus letras también hay referencias a autores como Cortázar ¿Cómo se retroalimenta lo que leés con lo que escribís?

Lo que estoy leyendo suele meterse en mi forma de escribir porque primero se mete en mi monólogo interno. De repente si estoy leyendo una novela en tercera persona, termino narrando la vida de esa manera. Si leo una con muchos diálogos, después de decir algo pienso “-dijo Santi”. En el día a día me veo atravesado por esas formas de contar.

¿Cómo te llevás con la idea de que todo está inventado?

Me gusta dejarme influir. Soy fan de muchas cosas. Me gusta mencionar lugares, a mis amigos, a lo que leo y a lo que escucho. Simplemente porque se lo merece. Todo eso revela una cotidianeidad muy meta, muy cargada de símbolos, pero que va más allá de los sentimientos o de un diálogo interno. No me acuerdo quién dijo que “todos los artistas copian, pero los buenos artistas son los que copian mal”. Al no saber copiar bien, aparece algo de la subjetividad que habla por sí solo. Dejarse influir sale bien si uno tiene la confianza de que lo que salga va a ir en una dirección nueva.

“Va a Haber que Hacer un Pozo” se deja influir. Suena ‘El Auto’ y se escucha el frenesí que atraviesa la totalidad de “London Calling”, con sus guitarras agresivas y su bajo pendulante. Los acordes de ‘Sudokus en el Hospital’ parecen estar esperando a que el mismo Andrés Calamaro se sume a cantar la segunda estrofa con el corazón igual de abierto que en ‘Crímenes Perfectos’ o ‘Carnaval de Brasil’. En otra vida, ‘Dejar de Mirar’ podría haber sido un interludio en “Pet Sounds” (1966) de los Beach Boys. Aún así, con todo este bagaje encima, el disco presenta algo innegablemente propio. Los existencialistas en la sala se preguntarán -con total derecho- ¿por qué este disco? Si todos volvimos de la costa en auto, si todos tuvimos una cita en una plaza, si todos fuimos y somos víctimas de la adicción al celular, si todos…sí, todos. Sin embargo, ante este interrogante emerge una Charli XCX en forma de holograma a señalarnos nuevamente sus dichos: la música pertenece a un segundo plano. El diferencial se encuentra en el artistry. La mayor virtud de este disco es la familiaridad del espacio que nos hace habitar. Cada decisión musical nos anida. Produce una cercanía que logra que los relatos nos resulten atrapantes solo por quienes los protagonizan. Esta cercanía no es llanamente el resultado de utilizar “acordes fáciles” o de hablar “en criollo”. Es fruto de una curaduría de la expresión (verbal y melódica) similar a la que ordena las mejores anécdotas. El disco posee esa cualidad magnética que nos despierta ganas de escuchar por décima vez las mismas historias de nuestros amigos. Lo convocante de “Va a Haber que Hacer un Pozo” no son solamente sus arreglos ni la pulcritud de su sonido, sino el universo compartido entre Santi, Dante, Lucas, Diego, Lisa, Leli, Teo, Joaco (y tantos no mencionados).

Al escuchar Va a Haber que Hacer un Pozo uno podría pensar que está entrando a un universo que existe desde siempre, pero ¿cómo fue componer estas canciones?

Después del primer disco me bloqueé mucho. No sabía para qué lado encarar y nada terminaba de salir. Tuve mi momento de componer solo dos canciones por año. Desde esa etapa hasta cerrar la base de este disco fue un largo tiempo, porque recién a principios de 2023 (un poco después de haber rearmado la banda) le agarré la mano a la composición y al último tema que me quedaba por componer lo cerré en marzo de 2024. Pero desde que me salieron las primeras dos -‘El Día que Santi Levitó en lo de Leli’ y ‘Un Lugar en el Desorden’- dije “es por acá” y fue ahí cuando arranqué a pensar en la idea de un disco. Cuando prendí ese chip todo se volvió más complejo, porque empecé a darle mucha importancia a generar un sonido. El objetivo era que en el resultado final se sintiera la banda tocando en vivo, con todo lo que eso implica. Pero gracias a esa obsesión, la mayoría de los temas suenan como los imaginé el primer día. Casi no hicimos demos: fuimos al estudio a grabar lo que habíamos hecho en la sala.

Un Lugar en el Desorden es la excepción a la regla ¿no? Se ve un poco más de mano de producción.

Seguro lo decís por el momento al que nosotros llamamos “la parte del desorden”. Ahí siempre hacíamos quilombo. Cada uno tocaba dentro de su propia definición de lo que era el desorden para su instrumento. Pero al momento de grabarla no quedaba bien, porque lo hacíamos por separado. Entonces nos pusimos de acuerdo en editarla para reforzar ese quilombo. Es una parte anti-musical. Siempre que nos juntamos y la escuchamos nos reímos, pero creo que nos reímos solo nosotros. Es como un chiste interno.

Las canciones presentan situaciones muy diversas, pero bajo el manto de un mismo lenguaje ¿Qué creés que las conecta?

Todas tienen algo íntimo, pero no terminan de ser emo. No vienen ni de un lugar derrotado ni de uno eufórico. Se mantienen en el medio. Y todas tienen un tinte de algo que para mí es muy profundo, pero no lo abordan de cabeza, sino que intentan rodearlo de costado para mantener el misterio. En un primer momento del proyecto yo quería poder hacer llorar. Este disco es la transición al estado en el que estoy ahora, que es el de querer hacer reír. Entonces hay algo sensible y, a la vez, algo que puede ser tomado más a la ligera. Es parte de lo que pasa cuando se junta la búsqueda de la belleza con la de hacer algo más crudo, más real.

Soñé que era el auto

Que estaba manejando

La fricción del neumático

La ficción de mí mismo

El Auto

Quizás quedarme a vivir en la ruta

Podría quedarme a vivir en la ruta

Podría quedarme dormido en la ruta

Podría vivir y morir en la ruta

Moneda Roja

Un paisaje recurrente en el disco es el del asfalto ¿Con qué relacionás esa presencia?

A veces me pongo más nostálgico por los viajes en auto que por los lugares a los que fui de vacaciones. Me encanta manejar. Hay algo de la ruta vacía, la llanura y el sol que me atrapa. También hay un contraste quietud-movimiento muy potente: uno está quieto mientras afuera todo se mueve. Además, me di cuenta de que el auto es mi lugar preferido para escuchar música.

Moneda Roja ocupa un lugar de himno dentro del disco ¿Qué recordás de haber hecho esa canción?

Esa fue una de las últimas que hice. Nació cuando probé agregar un beat al sonido “secular” que habíamos desarrollado. Mientras probaba melodías me empezaron a salir imágenes de gente en la calle, autos, choques. Al final terminé describiendo escenas del día en que con Lisa y Leli [Sapia] volvimos de nuestras vacaciones en Pinamar, que fue el mismo día en el que asumió Milei y dio el discurso a ocho cuadras de lo que era mi casa. Ese día tuve la sensación de estar volviendo a un lugar distinto al que había dejado y la canción es una reflexión sobre eso. Para la letra tuve de guía dos referencias: una cita de Borges y una de “Los llanos” (2020) de Federico Falco. Ahí las busco, creo que las tengo [Abre el bloc de notas de su celular]. La de Borges, que está en “El fin” (1953), dice:

“Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música“.

La de “Los llanos” dice:

“Zapiola es la calma. Algo de su afuera se refleja en mi adentro. Algo en mí se disuelve. Un poco de viento fresco. El sol que apenas pica. El canto de los pájaros. La quietud. Algo de todo eso me serena”.

También rescaté una frase de un poema que le había mandado en un mail a Leli en 2021 volviendo de Mar del Plata, que decía:

“El sol entró en escena como una moneda roja

Deslizado por una invisible ranura

Oculta entre los pastizales de la llanura”

Me gustan esas ideas infantiles del estilo “imaginate si el sol saliera de un agujero en la tierra”. Ese tipo de imaginación tan colorida es lo que le da el toque psicodélico también.

El clip le da otra vida a la canción. Es el primero en el que aparecen audiovisualmente como banda completa. Y ahora que me contás esta anécdota, también tiene sentido que Lisa y Leli aparezcan ¿Cómo fue grabarlo?

Fue muy divertido y, sobre todo, orgánico. Yo tengo una fe ciega en lo que hace Leli y en su ojo. Sabía que si salíamos con el auto y ella nos dirigía un poco ya iba a quedar buenísimo. Y así fue. Nos prestó el auto Feli, un amigo, y fue como salir de excursión. Sabíamos que era filmar un poco de ruta, un poco de auto y un poco a nosotros. Pero era clave que fuera casual. Para mí el tema no pedía un videoclip en el que yo estuviera haciendo lip-sync a cámara. Así que nos filmó no actuando.

Yendo a Perro Fantasma: hasta ahora La Vida Secular prácticamente no había tenido feats. Se nota que cuando se dan, nacen de una sinergia pura ¿Qué significado tiene incluir a Teo No en el disco?

Tengo dos posturas bastante marcadas en cuanto a los feats. La primera es que si pudiera no los haría. Cuando se da una colaboración en la banda no lo siento como un feat: tanto Lisa en ‘Bolerito’ como Teo en ‘Perro Fantasma’, para mí son La Vida Secular en esas canciones. Las cosas pasan a un plano en el que todos somos el disco. Con la lógica actual de los feats, que es plenamente comercial, eso se rompe. Mi segunda postura es que los feats entran a La Vida Secular cuando hay un tema que no puedo terminar. Cuando no sé qué más decir y no quiero escribir cualquier cosa, prefiero dejárselo a alguien de confianza que sé que lo va a manejar bien. Por suerte estoy rodeado de gente muy talentosa. Este tema también quedó como un guiño para Teo, de que si a la gente le gusta el tema puede ir a escucharlo a él.

Cuando tocaron el disco en Qi, contaste que no te imaginabas la respuesta que iba a tener ‘El Día que Santi Levitó en lo de Leli’ ¿Qué encontrás de especial en esa canción?

Apenas lo hice pensé que tenía que ser un single, incluso iba a tener su propio videoclip, pero creo que la novedad de ‘Moneda Roja’ lo pateó. Me parece que lo directo de la letra, que no haya metáfora, hace que sea fácil de seguir. El tema salió todo de corrido, como una viñeta. Tiene una escritura que no está pensada dos veces. De hecho ni siquiera sé si lo escribí. Que esté menos pensado lo hace más real.

¿Cómo te gustaría recordar el disco en veinte años?

Ojalá que como el segundo peor porque todo lo que vino después fue mucho mejor [Risas]. Hablando en serio, cuando tomo distancia del disco pienso que no hay muchas cosas así pasando, al menos en la escena porteña.

Si uno se aleja dos cuadras de Plaza Miserere una noche de domingo y eleva la mirada hacia los ventanales, en uno de ellos va a reconocer la mímica de una guitarreada. No se escucha, pero del otro lado del vidrio un grupo de jóvenes está cantando en ronda las canciones de sus compositores favoritos. Esta reunión es una realidad gracias a que dos de ellos decidieron que la creación – con su antes, su durante y su después – no tenía por qué ser vista como un acto solitario. Senda Discos es otra de las pulseadas que el hacer le gana al imaginar. Más allá de lo que se proyecte a posteriori, entre sus integrantes prepondera el propósito común de construir presente, de sacar la canción a flote. El sello entrelaza los caminos de una nueva generación de cantautores porteños que a capa y espada (guitarra y voz) protegen la pureza menguante en una escena que cada vez tiene más de industria.

El cierre de mi intercambio con Santi estuvo dedicado a descifrar el “no se qué” de Senda y comprender los “cómos” y los “por qués” de la construcción de una escena con más canciones que temas.

¿Cómo nace Senda Discos?

Nace del encuentro entre Teo y yo, de quedar impactados el uno por el otro en la forma de hacer canciones y de rápidamente querer asociarnos, hacer cosas juntos. Poco después de que nos conocimos le produje un single doble, nos empezamos a pasar demos de los discos que estábamos haciendo y a charlar largo y tendido sobre composición. Empezamos el sello como un proyecto entre amigos. Desde el principio tuvimos miradas complementarias. La mía es un poco más hippie. Me alcanza y me sobra con ser los que somos y apoyarnos entre todos. Él sí tiene una mentalidad de expandir y estar en constante crecimiento. Pero creo que son fuerzas que combinan bien: uno impulsando hacia adelante y hacia afuera, y otro atento a reforzar los lazos internamente. Tuvimos un inicio lleno de lanzamientos que fue 2022. Después en 2023 cada uno se puso a hacer sus cosas en silencio. Ahí Senda decayó un poco, estábamos medio perdidos. El año pasado se sumó Ine [Bertea], que fue un primer boost. Hicimos las fotos de todos, eso fue como un rebranding. Y este año incorporamos a Luna [Etc] y Palsi que son muy claves para la identidad del sello. Mi idea sigue siendo que somos una familia y quizás ese sea el distintivo comparado a otros sellos, que tienen muchas bandas pero no se conocen entre sí. La clave para que sea genuino es la admiración mutua. Por ejemplo, ahora tenemos el Festi-Senda y armamos una dinámica en la que cada uno toca una canción de otro integrante del sello que sale por sorteo.

Solés decir que sos cada vez más “anti-producción” ¿Se relaciona eso de alguna manera con la identidad sonora de Senda?

Esa idea no está directamente relacionada a algo del sello, sino que salió por haberme saturado de algunas cuestiones del mundillo de la producción. Quizás lo asociás a Senda por lo que dije cuando salió el EP de Luna (“top 5”). Pienso que ese EP está re producido, pero es un tipo de producción que siempre está al servicio de la canción. Es muy fiel a la idea original de la autora. Y de una forma muy humilde, sin querer sobresalir de ninguna manera ni estar a la par de ningún trend de Tik Tok sobre producción. Esa es una línea que creo que Senda sigue.

Vi que con algunos artistas amigos como Gaby Caniza y Fermín Ugarte mencionaron bastante la idea de la “Nueva Canción Argentina” ¿Hay algo de eso en la esencia?

La sociedad que se armó naturalmente con Gaby, Fermín, Mailén, Lisa, Raybet y todos los de Senda parte de un espíritu de composición que veo en sequía en estos tiempos. Creo que hay un déficit de eso y justo nosotros estamos apegados a una esencia cancionera. Digo “cancionera” por ponerle un título pero no sé exactamente qué es eso que hay en común…

A mí me puso a pensar. Me llamó la atención que resaltaran tanto la palabra “canción”, porque yo antes le decía “canción” a todo, pero es verdad que mucho de lo que escuchamos no tiene alma de canción. No es lo mismo hacer un tema que una canción.

Totalmente. En ese sentido creo que algo que compartimos es que el deseo de contar algo es más fuerte que el de impresionar musicalmente. Pongo las manos en el fuego de que todos los que te mencioné pensamos más o menos así.

¿En qué proyectos por fuera de Senda encontrás esta misma perspectiva?

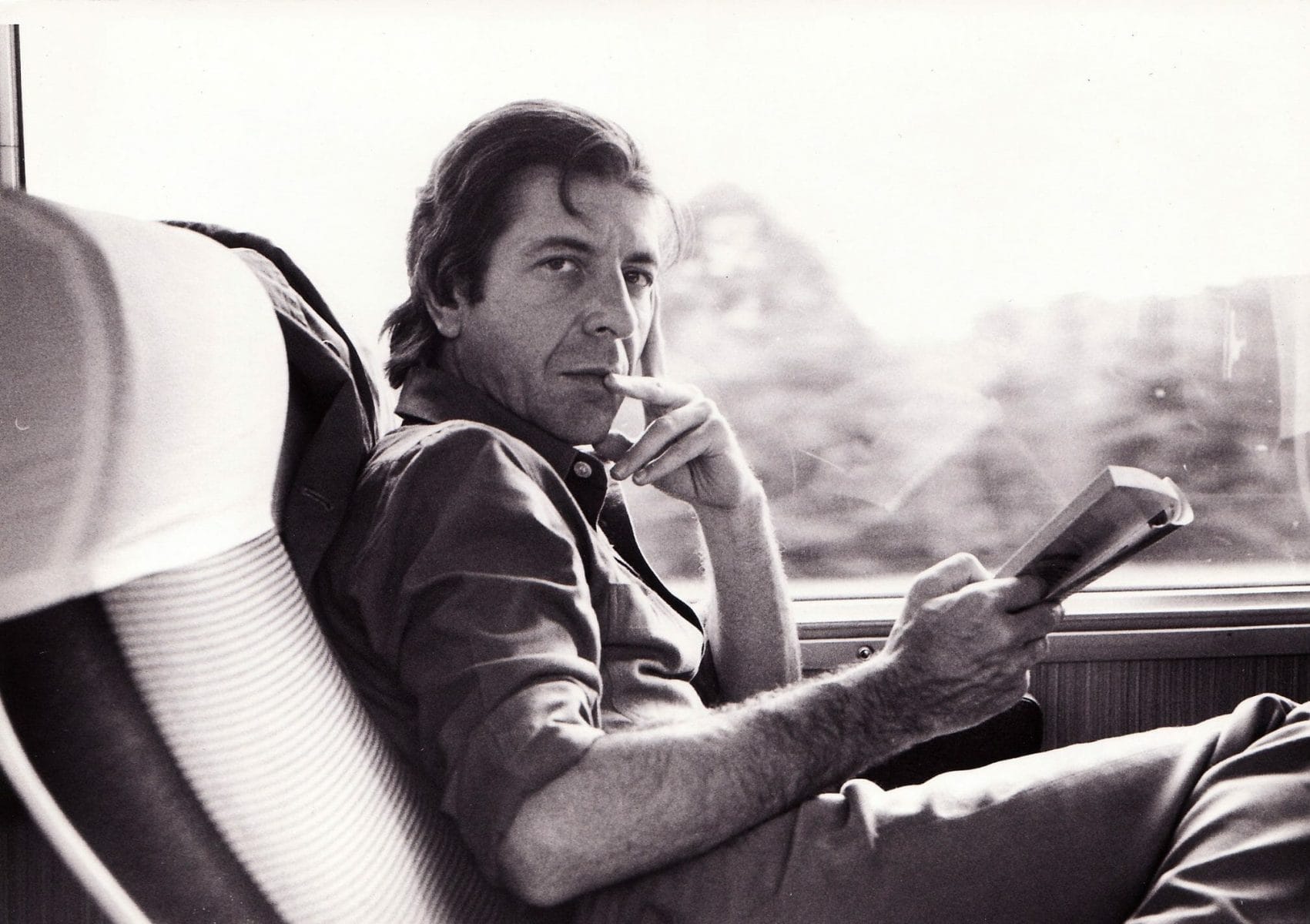

Mi artista favorito, al que siempre vuelvo y del que más estudié la discografía, es Leonard Cohen. Soy devoto de él. Es alguien que viene del mundo de la poesía, así que llega a la canción por la puerta de atrás. Lo tengo como una referencia constante. Después te puedo nombrar a Andrés, a Rosario [Bléfari]…

Nosotros ya hablamos bastante de Adrianne Lenker.

Total. Seguramente sea la mejor hoy en día, cabeza a cabeza con Cameron Winter, que todavía no tiene mucho lanzado pero me encanta todo lo que sacó. La forma que tiene Black Country, New Road de interpretar la composición también está buena.

Volviendo a Senda, me parece interesante pensar, sobre todo teniendo un enfoque así de alternativo, a qué aspira un sello ¿Cuál es el motor?

Mi refe siempre fue Elephant 6, el sello que sale de esta comunidad de bandas de los 90, fanáticas de los 60, que experimentaba con sonidos de cinta distorsionados. De ahí salen bandas como Neutral Milk Hotel y The Olivia Tremor Control. Ellos me dieron una idea de comunidad cerrada, casi como una secta. Todos tocaban en las bandas de todos, era todo un caos. El concepto es: si te gusta esta banda, escuchá a esta otra. Eso es lo que quiero que pase con Senda. Que si te gustó La Vida Secular escuches a Ine, si te gustó Tomi escuches a Palsi, si te gustó Luna escuches a Teo y así entre todos. Más en general, el objetivo que me haría muy feliz cumplir con Senda es que cuando saquemos música la gente la escuche solo por ser un lanzamiento del sello. Como “¡uh! salió algo nuevo en Senda, voy a ver qué onda”.

Voy con tres “¿qué se viene?”. El primero: ¿Qué se viene para Senda?

Ahora se viene el disco de Tomi Kadijevich. Está bueno porque es nuestra pata más rockera, más groovera. Tomi aparte tocó muy poco en vivo así que va a ser el doble de novedoso. Después, a menos que alguien tenga algún lanzamiento escondido que no me haya dicho, lo otro es el Festi-Senda. Esas son las dos puntas que tenemos por delante. Y obvio al final de todo -esto más a nivel interno- juntarnos a cenar entre todos a cerrar el año.

¿Qué se viene para La Vida Secular?

Hay un próximo disco compuesto entero. Algunos temas tienen una base, otros tenemos que pensarlos desde cero, pero diría que está listo para que nos pongamos a grabar. La idea es que salga en la segunda mitad del año que viene. Tiene trece temas, un poco más de humor, un poco más de psicodelia y una esencia más casera. Además de eso, está la cantidad de canciones como para hacer otro disco más.

Y el último: ¿Qué se viene para Santi Toranzo?

Espero que en algún momento Santi Toranzo se vaya de vacaciones porque lo necesita mucho [Risas]. Mientras tanto, se viene el disco que terminamos con Lisa. Por mi rol de productor puedo decir esto, creo que me merezco cierta no-humildad: potencialmente, el disco del año. Además de eso, con Lisa estamos haciendo un disco colaborativo (que no sé cuándo va a salir). Es en honor a Leonard Cohen, “Canciones de amor y muerte”. Y bueno, ya van a salir más producciones. La Vida Secular, Lisa, Senda… todo.